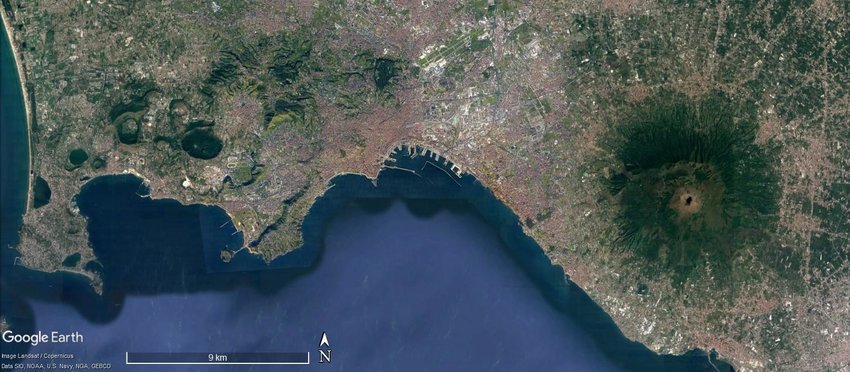

L’area densamente abitata tra la caldera dei Campi Flegrei e il Vesuvio è una delle regioni più pericolose al mondo. I dati di due missioni dell’ESA si stanno rivelando fondamentali per studiare possibili interazioni tra le regioni vulcaniche attive

L’area densamente abitata di Napoli, in Italia, tra la caldera dei Campi Flegrei e il vulcano Vesuvio, è una delle regioni più pericolose al mondo: i dati ottenuti dalle missioni ERS ed Envisat dell’ESA si stanno rivelando fondamentali per studiare le possibili interazioni tra le due formazioni vulcaniche.

Le eruzioni nei Campi Flegrei

Negli ultimi 15.000 anni, diverse decine di eruzioni si sono verificate nei Campi Flegrei, accompagnate dalla rinascita del suo centro. Dopo circa tremila anni di quiescenza e secoli di abbassamento, l’ultima eruzione si è verificata nel 1538, ed è stata preceduta da un periodo di crescente attività sismica e sollevamento. Da allora, la regione vulcanica ha registrato un generale calo, ma ha vissuto disordini intermittenti a partire dagli anni ’50, con quattro principali episodi di attività verificatisi tra il 1950 e il 1952, il 1969 e il 1972, il 1982 e il 1984 e il 2005 fino a oggi.

Le ultime eruzioni del Vesuvio

Dal 2012 il livello di allerta dei Campi Flegrei è “giallo”. Per quanto riguarda il Vesuvio, l’eruzione pliniana più recente è avvenuta nel 79 d.C., seguita dalle eruzioni subpliniane del 472 e del 1631. Quest’ultima è stata seguita da un’attività semipersistente durata fino al 1944. Da allora, il Vesuvio è considerato dormiente e il livello di allerta è “verde”.

Vicini ma tanto diversi

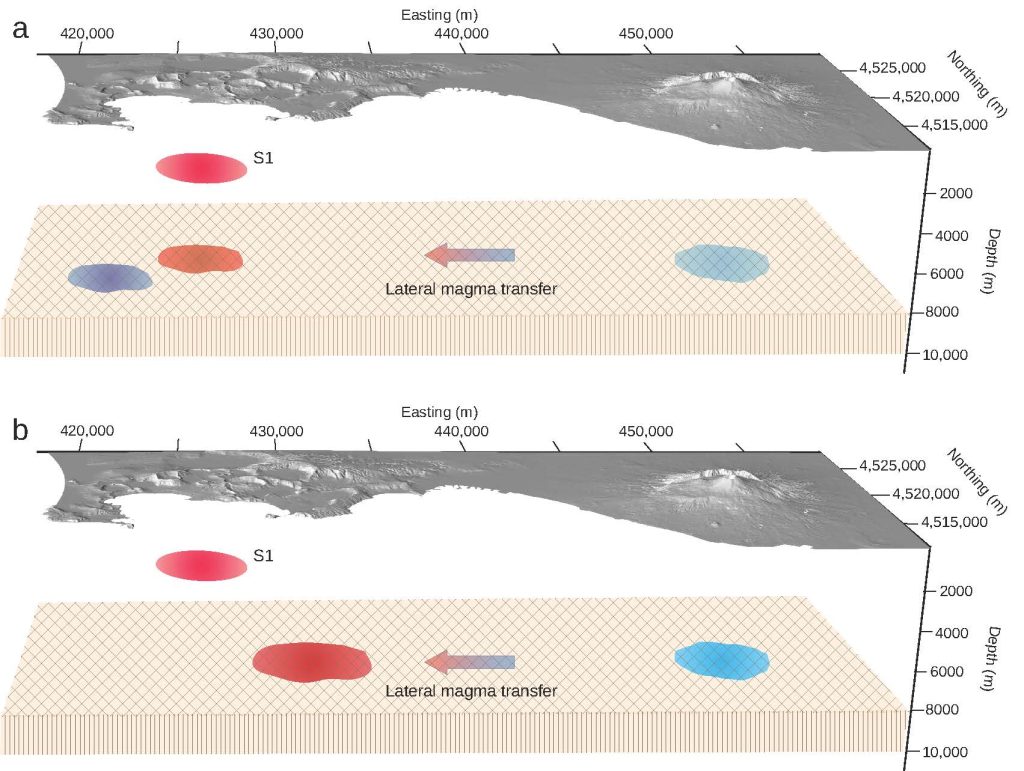

Sebbene i Campi Flegrei e il Vesuvio siano distanti solo circa 25 km, le loro storie eruttive sono diverse e i materiali prodotti dalle rispettive eruzioni, come lava o cenere, hanno caratteristiche fisiche contrastanti. Tuttavia, i prodotti delle passate eruzioni non sono incompatibili con la possibile esistenza di uno strato di accumulo di magma a una profondità di 8-10 km, che si estende sotto l’intera area vulcanica napoletana; anche le indagini geofisiche suggeriscono la presenza di questo strato. Tuttavia, se esista effettivamente una qualche interazione tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, come una fonte comune di magma, rimane una questione aperta.

Il programma Heritage Mission sottolinea che i dati provenienti dalle missioni non più operative continuino a essere utili negli studi scientifici odierni. Tra le missioni chiave del programma rientrano i satelliti europei di telerilevamento (ERS-1 ed ERS-2) ed Envisat. In particolare, le immagini SAR prodotte da ERS-1/ERS-2 e Envisat sono le uniche dalle quali è possibile ottenere serie temporali affidabili e ininterrotte degli spostamenti del suolo nella regione dei Campi Flegrei e del Vesuvio, dall’inizio degli anni ’90 al 2010.

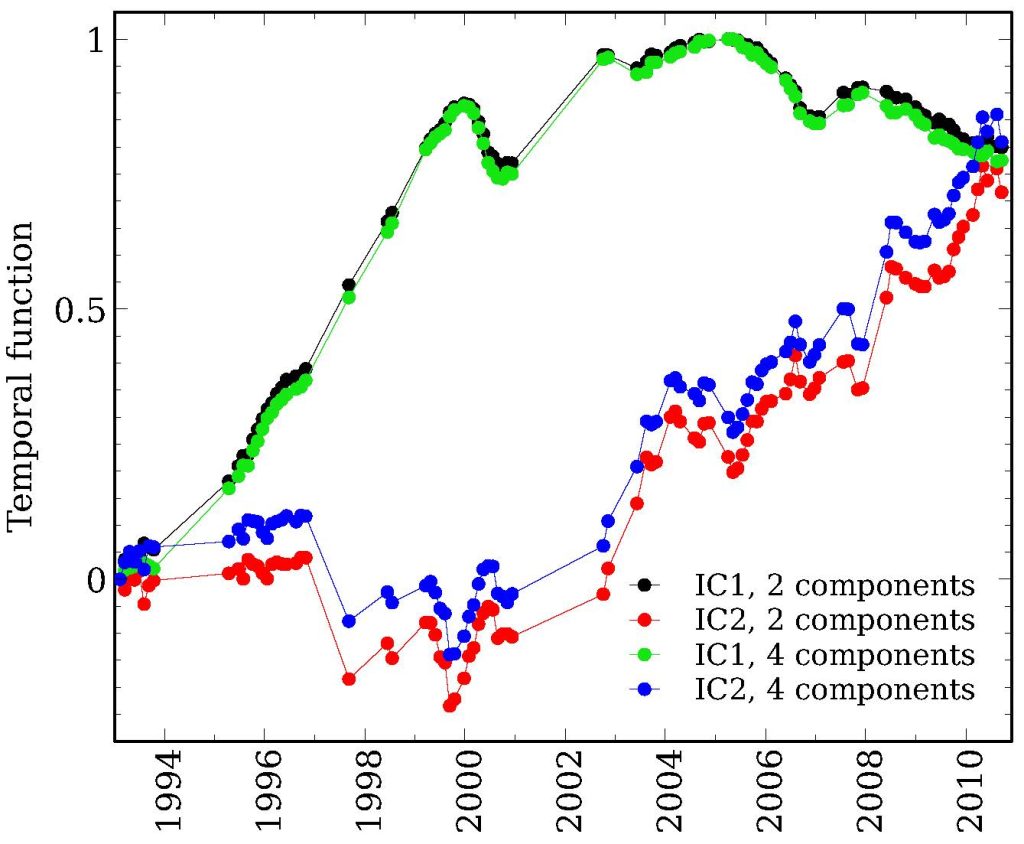

Analisi dal 1993 al 2010

Un team di ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Salerno e del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cambridge ha utilizzato serie temporali di spostamenti del suolo da immagini ERS-1, ERS-2 ed Envisat per studiare la storia della deformazione del suolo nell’intera area comprendente i Campi Flegrei e il Vesuvio dal 1993 al 2010, durante la transizione dalla subsidenza al sollevamento dei Campi Flegrei. Hanno utilizzato una tecnica di separazione cieca delle sorgenti chiamata analisi delle componenti indipendenti bayesiane variazionali (vbICA), con l’obiettivo di scomporre i campi di spostamento spazio-temporale in componenti separate statisticamente indipendenti, costituite da distribuzioni spaziali di spostamento del suolo e da evoluzioni temporali associate.

Possibile interazione?

In questo modo, hanno dimostrato che la transizione dalla subsidenza al sollevamento nei Campi Flegrei si è verificata contemporaneamente all’inizio di una contrazione di un volume profondo al di sotto del Vesuvio. Ciò suggerisce la possibilità del trasferimento di magma e/o fluidi magmatici tra i sistemi idraulici dei due vulcani a una profondità di 8-9 km durante il periodo indagato, indicando quindi che i Campi Flegrei e il Vesuvio stanno in qualche modo interagendo. I ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Salerno hanno ottenuto anche la prima prova degli effetti deformativi di una sorgente pressurizzata a circa 8 km di profondità durante il sollevamento dei Campi Flegrei.

Per saperne di più:

- Leggi l’articolo “Heritage data reveal potential interactions between Campi Flegrei and Vesuvius volcanoes” dell’ESA